特別栽培米の眞木優 | 日記 | 5/2(日)★お勉強含む★ 【ニンニクの芽…収穫開始…】

特別栽培米の眞木優 日記

TOP > 特別栽培米の眞木優 日記 > 5/2(日)★お勉強含む★ 【ニンニクの芽…収穫開始…】

5/2(日)★お勉強含む★ 【ニンニクの芽…収穫開始…】 (2021.05.02)

畑のおいしさ…いただきます。^^

①エンドウ豆の収穫は終盤を迎え、そら豆を数日前から頂いてます。

②例年、茹でた、そら豆でしたが、TVで紹介された「さやのまま焼いてから」頂きました。^^v

③今朝は、ニンニクの芽を収穫。今日の夕飯が、楽しみです。^^

【お勉強①】出典:チャンク農園さまのホームページ

収穫時期は4月上旬から中旬頃。

上海早生(しゃんはいわせ)のにんにくの芽(茎にんにく)

当農園にて4月22日に撮影(写真)

上海早生(しゃんはいわせ)のにんにくの芽(茎にんにく)

冬が明けて1ヶ月ほどしますと、それまで急激に草丈を伸ばしていたにんにくの生育が止まったようになります。

3月後半はほぼ1日1cmくらいのペースで草丈が伸びますので、それがピタッと止まりますから毎日にんにくを観察していれば生育が止まったことがわかるかと思います。

栄養成長(カラダを大きくする成長)から生殖成長(子孫を残すための成長=花を咲かせる)に切り替わったということですね。

香川県の標準栽培スケジュールですと、摘蕾(てきらい)は4月上旬〜中旬となっています。摘蕾とはとう立ちした花茎(かけい)を摘み取る作業です。つまり、これでにんにくの芽(茎にんにく)が収穫できるわけです。

今年(2018年)は、昨年の天候不順の影響で約2週間ほど生育が遅れているようです。したがって、にんにくの芽(茎にんにく)の収穫は4月中旬から下旬頃となりました。

伸びきって少し傾いたら収穫タイミング。

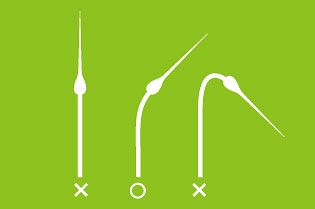

にんにくの芽の収穫タイミングにんにくの芽(茎にんにく)の収穫タイミングですが、目安としては花茎が伸びきったところで少し傾いた状態となります(図をご参照ください)。

伸びきったというのは、蕾(つぼみ)から先端までの長さより、芽の根元から蕾までの長さの方が長くなったくらいが伸びきった目安になるでしょう(上海早生の場合)。

芽の摘み取りが適期より遅いとどうなるかと言いますと球の肥大が遅くなります。球が大きくならないというわけではないですが、花茎に養分と取られる訳ですからその分、球肥大が遅くなるようです。

にんにくの収穫は摘蕾後30日。

上海早生(しゃんはいわせ)のにんにくの芽(茎にんにく)

上海早生(しゃんはいわせ)のにんにくの芽さて、にんにくの芽(茎にんにく)を穫りましたら、いよいよ後はにんにくの収穫を待つのみです。目安は摘蕾(てきらい)後30日となります。

摘蕾とは前述しましたようににんにくの芽(茎にんにく)を穫る作業のことです。

ある程度本数を育てている場合は摘蕾も何日かに渡って行われるかと思います。

その場合は、早く摘蕾したものから順に収穫していきます。にんにくの収穫については「にんにくの収穫と乾燥作業。」をご覧ください。

※ここに書きました話は基本的に南方系にんにくの話になりますので北方系はまた多少話が違うこともあろうかと思いますのでご了承ください。

にんにくの芽を穫ってから25〜30日が収穫日(上海早生の場合)

にんにくの収穫適期

当農園で栽培している上海早生(しゃんはいわせ)の場合は、にんにくの芽を穫ってから25〜30日が収穫日となります。

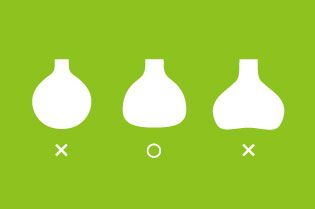

にんにくの芽を穫ってから25日が近くになってきたら試しに何本か抜いてみて図のような形(お尻の部分が水平か、軽く引っ込んでいる程度)になっていたら収穫OKです。

図の左の状態では球がまだ大きくなりますので収穫には少し早いと言えます。

逆に右の状態まで行きますと裂球(全体を包んでいる薄皮が割れた球)が発生してきますので収穫には少し遅いと言えます。

ただ、家庭菜園などで作られる場合は、裂球したとしても品質上は問題ないので(裂球は見た目だけの問題なので)、早いよりは多少遅い方がいいかもしれません。ドンピシャで適期に収穫するというのは難しいですからね。

収穫直前では葉の3〜5割ほどが黄変しているはずです。にんにくの芽をいつ穫ったのか忘れてしまった場合は黄変の進み具合をみて目安をつけていきましょう。

収穫後は3〜4時間、天日乾燥させるとその後の乾燥がスムーズ。

にんにくの収穫…天日乾燥収穫したにんにくは乾燥させることで長期保存が可能になります。乾燥させずに食べるにんにくを生にんにくと言ったりしますが、当農園では一部のにんにくを除き収穫後は乾燥工程に入ります。

収穫後、畑の上に3〜4時間ほど置いて天日に当てるとその後の乾燥もスムーズです。天日に当てることで表面の水分がかなり飛びますので、その後にカビが出にくくなり、あとは軒下に吊すなどしてじっくり乾燥させればよいでしょう。

当農園の場合は栽培量が多いですから専用の乾燥設備に入れます。乾燥設備に入れるにあたって茎は5cmほど残して落とし、根も切っておきます。

根を付けたままにしますと乾燥に時間がかかりますので大ざっぱでもよいので落とした方がいいでしょう。軒下などに吊す場合は茎はもう少し長く残しておいた方がいいでしょうね。

30〜40%減量できたら乾燥完了。

にんにくの乾燥設備が併設されている高松南部カントリーエレベーター乾燥設備に入れて30〜40%ほど減量できたら(水分が飛んだら)乾燥完了です。

天日干しですと15%ほどまでは簡単に水分が飛びますが、それ以降はかなり日数がかかるでしょう。量が多いとなおさらです。ですので当農園の場合はJAが運営しておりますにんにくの乾燥設備に入庫します。

乾燥完了までは2〜3週間かかります。

乾燥が不十分ですと長期保存中に痛みが出やすくなります。また、黒にんにくなどに加工する場合は水分が多いと水っぽくなりますね。ですので十分乾燥させてください。

出荷前の仕上げ作業乾燥施設では1kg分だけネットに入れておいて、これを定期的に計量していくことで乾燥具合を判断します。ご家庭で乾燥させる場合は500gの束でもいいので始めに計っておくといいでしょう。

乾燥が完了したものは茎を1.5cmほど残して落としお尻の部分をきれいに削り表皮を2〜3枚剥がして完成です。

スポンジ球とは。

にんにくはご存じのように鱗片に分かれていますが、鱗片に分かれずに1つの大きな球になって収穫できてしまったものをスポンジ球といったりします。

スポンジ球の発生は冬期の寒さの不足が原因と言われています。実際、暖冬だった翌年の収穫はスポンジ球の発生率が上がる傾向にあります。

寒さに対する要求量は北方系にんにくより南方系にんにくの方が少ないので、家庭菜園などでスポンジ球が発生する場合はご自分の地域と品種が合っているかどうかを再確認されるのがよいかと思います。にんにくの品種選びについてはこちらの記事「にんにくの品種選びで気をつけたいこと2つ。」もご参考ください。

「大玉が獲れない=肥料が少ない」ではない。

勘違いされる方が多いようですが、大きなにんにくが獲れない原因が肥料が少ない(肥料が効いていない)と思われる方が多いようです。

たしかに、肥料が少ない(肥料が効いていない)と小玉(小さなにんにく)になりますが、肥料が多すぎても(肥料が効きすぎても)、小玉になりすいことがわかっています。肥料が多すぎるために栄養成長過多になるんですね。

にんにくは栄養成長(カラダを大きくする成長)から生殖成長(子孫を残すための成長)に切り替わった後に球が肥大します。

ですので適切な時期にこの切り替えが行われないと、りん片の充実が悪く小玉につながります。肥料は適量を心がけるようにしてください。

肥料が多すぎると病気などの原因にもなります。

※ここに書きました話は基本的に南方系にんにくの話になりますので北方系はまた多少話が違うこともあろうかと思いますのでご了承ください。

【お勉強②】出典:失敗体験からの様…のホームページ

ニンニクの芽の下ごしらえは茹でること!

ニンニクの芽は茎ニンニクとも言います。

美味しいニンニクの芽は、黄色っぽくなくて緑色が鮮やかで、茎が柔らかく弾力が感じられます。

全体的に黄色かったり、切り口が茶色くなっているものは鮮度が落ちていて美味しくないです。

また、売られているものは曲がっているものが多いのですが、太くてまっすぐのものの方が栄養がたっぷりなのだそうです。

選ぶ際の参考にしてみて下さい。

おばあちゃんの知恵ですね。

それでは、ニンニクの芽の下処理ですが、茹でるのが良いです。

その時のポイントは、なるべく切らずに長いままで茹でます。

ニンニクの芽茹で時間

塩を入れた水を沸騰させ、

ニンニクの芽を入れます。

そして2~3分茹で、その後すぐに冷水にさらします。

ザルで水を切ったらOKです。

こうすることで火の通りを良くしたり、甘味を引き出すことが出来て更に美味しく食べることが出来ますよ!

にんにくの芽が筋っぽい!

また、根本は固い部分があり、筋っぽく感じることもあるので、2cmほど切っておくと良いです。

斜めに包丁を入れることで、柔らかくなり食べやすくなると思います。

また、ニンニクの芽が固い場合は、

長い状態のまま高温の油でサッと揚げて、氷水で冷やすと周りの薄皮が簡単に取れるそうです。

これもおばあちゃんの知恵。裏技ですね!

にんにくの芽はどこまで食べられる?

スーパーなどで売られているものだと茎だけをカットしてあるものがほとんどかと思いますが、

直売店で売られているニンニクの芽は穂先や蕾がついたままのものが多いです!

ニンニクの芽の下処理方とどこまで食べられるの?

この穂先、蕾も食べることが出来ます。

花蕾(からい)というのですが、

丸い膨らんでいる中に小さな蕾がたくさん入っています。

ニンニクと同じように味や風味、臭いがあるそうです。